各地に点在する、日本が誇る文化遺産。その風土が育む習慣は、どんなに慌ただしく時代が進化しても、現代を生きる私たちの日常に、多くの気づきをもたらすもの。

今回は「文化を受け継ぐ場所」として、いつかの旅先にしたい広島県廿日市市(はつかいちし)「away」、そして忘れたくない日本の良きもの「YARN HOME」をご紹介します。

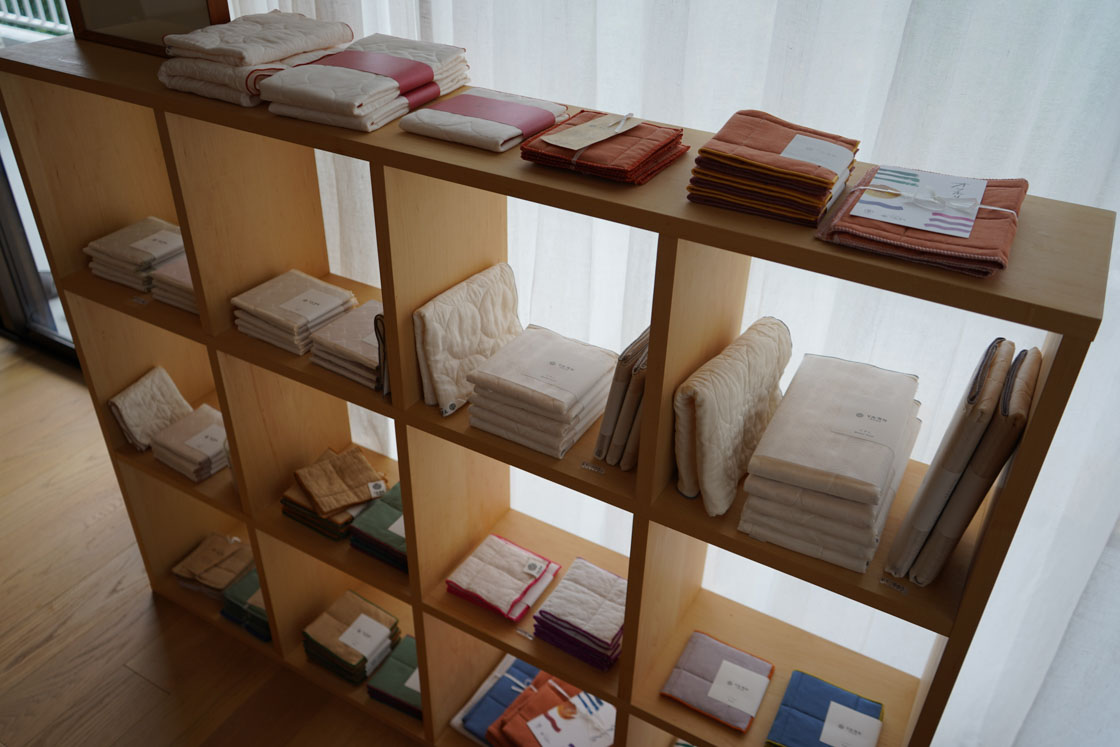

広島の中心部から電車でおよそ30分。瀬戸内海、宮島を望む丘の上に立つ一軒家「away 」。YARN HOMEのプロダクトを体感できるショールームとして、また、様々な展示を行うギャラリーとして、廿日市市阿品(あじな)にオープンしました。

YARN HOME(ヤーン ホーム)は、日々の暮らしに不可欠で、身体や肌に直接触れるファブリックに特化したブランド。ベッドリネン、タオル、ふきんといった生活必需品で、肌に優しい天然素材の使用を心がけています。

ブランド名の「YARN」が示す通り「糸」からこだわり、熟練職人や伝統、知識など、日本のルーツを大切にするという思いが込められています。

18歳で上京、アパレル勤務を経て30歳でイギリスへ。カンタベリーでのホームステイ経験で共にした家族から、日々の暮らしを大切にすることを深く学び、それがYARN HOMEブランドを立ち上げるきっかけの一つとなりました。

現在、荒川さんは東京をクリエイティブ活動の拠点としつつ、広島をものづくりの基盤として活動をしています。東京と広島の二拠点を設けることによって、「地に足の着いた活動」が可能になっているといいます。

・「away」のコンセプトと場所

・一軒家リノベーション、インテリアと素材

・「YARN HOME」ブランドのこと

・拠点にこめる想い

・デザイナー 荒川祐美さんの「愛用品」

・これからのこと

away

素敵な場所ですね。

荒川祐美さん(以下、荒川):ここはYARN HOMEのショールーム兼ギャラリースペースとして、2024年の12月にオープンした場所です。海と緑に囲まれた一軒家を地元で探して、改装しました。

都会の喧騒や日常の忙しさから離れて(away) 心を鎮める場所。

あとは「my way “マイウェイ”」のwayにaをつけてa wayのイメージです。なんかこう、だれかの人生の通り道になったらいいなって。あとは丘をのぼった場所にあるので、「道」のようなワードも含めたかったのです。

眺めも最高です。

荒川:広島が持つ自然の豊かさや、文化的な魅力をもっと多くの人に知ってもらいたいという想いもあってここを選びました。特に最近は、廿日市市の開発が進んでいたり、外国人観光客も増えて、宮島口も賑わっていますよね。

そうですね。ここがオープンするのは、月に数日なんですよね。

荒川:今のところそうですね。ここには、私が出会ってご縁をいただいた作家さんやブランドさんをお招きして、オープン日を決めています。

「ただ新しいマグカップが並んでいる」ような出しかたではなくて、ここを訪れてもらったら「暮らしがイメージできる」場所として体感してほしくて。

いいですね。

荒川:あえて足を運んでくださったかたとお話をすることで、商品の背景にあるストーリーや作り手の思いを伝えることに意味があるとおもっていて。

荒川さん自ら接客をされるんですね。

荒川:どうして知ってくださったのかとか、なんで来たいと思ってくださったのかとか、自分もすごく興味があるので、聞かせてもらっています。だって、SNS発信もしているものの、人が来るのが当たり前だとは到底思えないので。

まだオープンして1年ほどなんですが、広島でも遠い場所、また山口・岡山など他県からも来てくださる方がいて。リピーターさんが多いのも嬉しいですね。

away hiroshima

月に数日オープンするギャラリー。

YARN HOMEの商品が購入できるのはもちろん、毎回荒川さん自身が敬愛する作家さんが招かれ展示・企画イベントがおこなわれる。全国各地から雑貨、インテリアショップが巡業し、オープン日には多くの人が集い賑わう。飲食店が参加し、珈琲やデザートなどの食事が振る舞われることも。

この一軒家のリノベーションについても教えてください。

荒川:ここはもともと陶芸もされていた方がお住まいだったようで。実は「陶芸窯」もあるんですよ。

リノベーションは、東京・新宿にあるインテリアショップPARKERの山本さんにデザインをお願いしました。家具の選定も相談し、取り扱いのある照明なども設えました。

素材選びは吟味しましたね。従来の良いところは残しつつ、木の色、タイル、サイザル床など、全て天然素材で統一しました。使うほどに味わいが増していく様子も楽しみたいので。

荒川:キッチンは造作でお願いしました。床と壁で表情が異なるタイルを使っています。

YARN HOMEのファブリックは、空間、暮らしに自然に溶け込んでいますね。

荒川:キッチンふきんは食器を拭くほかにも水切りや手拭きなど、いろいろ重宝します。毛羽立ちも少なくて、肌触りも心地いいんですよ。

YARN HOME

ブランドについて教えてください。

荒川:20代にアパレルにつとめていた頃も、イギリスにいた頃も、自分がブランドを立ち上げる人生がやってくるなんて思ってもみなかったんですけどね。

そうなんですね。ラインナップは年々増えてますよね。

荒川:ふきんやハンカチを作って、タオルを作って、ちょっとずつ商品は増えてるんですけど、ブランドを立ち上げた当初から、形とかデザインは全く一緒です。

できれば、これからもずっと一緒で「同じものを売り続ける」っていうサイクルでやってきたいなと思っているんです。

変わらない良さがありそうです。

荒川:アパレルで働いていた時は、本当に、春夏秋冬4シーズンあって。洋服も“自分も”消費されてる、みたいな感じのサイクルでした。それは絶対に必要なことなの?って、分からなくなっちゃったんです。

だから、あまり後先考えずに、マーケティングなんかせずに、自分が良い、こうしたいとおもったまま始めてしまったので…。現在も全て手探りっていう感じです。

今は、モノを“育てていく”文化は割と浸透してきたように思いますが、当時はそんなことなかったですから…。

荒川さんのそんな経験や思想が商品にこめられているんですね。

荒川:海外に住んでいた時、ヨーロッパとか美術館はドネーション制なんですよね。アートを鑑賞したり芸術に触れることにボーダーがないように、貧富の差が起こらないようにって。そういう文化がすごく良いなって思ったんです。

個人や団体が美術館のコレクションを拡充するために、作品を寄贈すること。

荒川:自分も、ちょっと気分が落ちている時に、お金を使わなくてもそういうものに触れて、少しだけ現実から離れると心が軽くなるという経験をしたので。

だからここに来てくださるみなさんにも、お子さんにも、景色を眺めてぼーっとしたり、お買い物とか楽しんでもらえたらいいなって。

これはいろんな方にお聞きしているんですが、荒川さんがずっと使っている“愛用品”があれば教えてください。

荒川:YARN HOMEのものじゃないんですけど、これです。

宮島口でやっている蚤の市「むしろかいございち」あそこで10年前くらいに買った入れもので、ずっと愛用していて。ポプリを入れたり、パロサントを焚いたり。こうして寝室に置いてます。

重厚感があっていいですね。部屋の雰囲気にもマッチしています。

インテリアもですが、「場」をコーディネートできるのは才能ですね。

荒川:最近はいろんな場所でYARN HOMEを紹介していただく機会も増えましたが、どちらかというと、自分も足を運び、店主やお客さんとお話しし、その土地を感じて、どんな風に置かせてもらえるのか、知っておきたいという想いがあります。

だから、気がつけばいつもあちこち飛び回っていますね。

これから、のことも少しお聞きしてみたいです。

荒川:立ち上げ当初の3年くらいはいくら動いても「透明人間」のようで。ブランドもぜんぜん知られていなかったんですけど、じわじわと、一歩ずつ歩んできた実感がありますね。

これまで出会った人たちは私の財産で、その出会いがあったからこそ今こうして活動ができているんだとおもっています。

ECショップの運営など苦手なデジタルのことを任せられる仲間がいたり、いつも素敵な写真を撮ってくれる写真家さんがいたり。

awayでの展示はいままで出会った作家さんやブランドさんをお呼びして、広島の人々に紹介し、広島を好きになって帰ってもらいたいと思っています。

荒川:日々忙しいので、成長が疎かになっていないか…そんな確認の意味も込めて2027年の10周年にはブランドとしての成長をしっかりと見せられるような動きをしたいと思っています。

たのしみです!

(文:松岡)