〝いい顔してる植物〟をコンセプトに、独自の美しさを提案する植物屋、叢(くさむら)を主宰する小田さん。連載第1回目は、「接ぎ木」について。その奥深さを教えていただきました。

身の回りにある「接ぎ木」

サボテンや多肉植物の園芸の世界では、接ぎ木という技法が用いられることがあります。普段の日常生活で、「接ぎ木」とはあまり馴染みのない言葉ですが、私たちがスーパーで目にするトマトやスイカの多くや、お花見で皆を楽しませる桜の木、ソメイヨシノなどは接ぎ木によって育てられているものです。

一般的にトマトにしたってソメイヨシノにしたって、果実や花を享受するもの。接ぎ木を支える下の根や茎が注目されることはありません。接ぎ木とは、穂木(ほぎ)を順調に育てるためだけに使われるものなのです。

サボテン園芸業界においても接ぎ木に対しての見方は同じで、サボテン同士がくっついている様や、2つの植物の組み合わせなどには観賞価値がなく、上の穂木のみを大きくさせるところに接ぎ木の意味があるとされています。

今から20年ほど前に、僕は初めてサボテン生産者のハウスを訪れました。そこには数千本のサボテン接ぎ木が育てられていました。自然界には存在しない不思議な組み合わせで、そこに命があることに大変驚かされたことを覚えています。そこで僕は「接ぎ木ってこの見た目がとても面白いですね!」と感想を言うと、首を傾げて不思議がられました。そこに面白みを感じたことはないとのことでした。

サボテン園芸業界の価値観と僕のやろうとしていることはかけ離れていたんです。

接ぎ木の魅力を伝えたい

そして接ぎ木の衝撃から10年後、サボテンを魅せる植物屋、叢と言う会社を広島に立ち上げて、まだ知られていないサボテン接ぎ木の魅力を、勝手な価値観で紹介していきました。

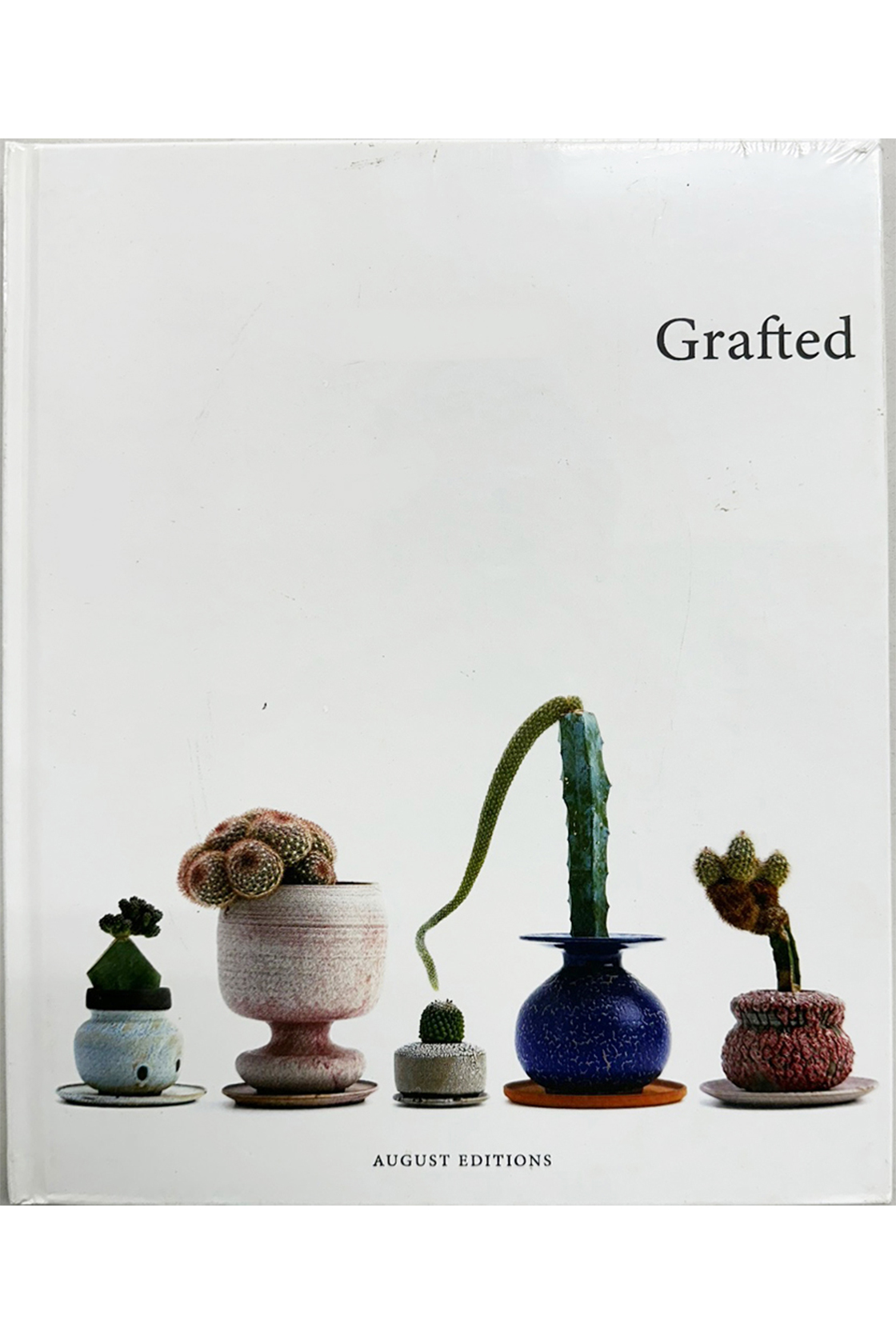

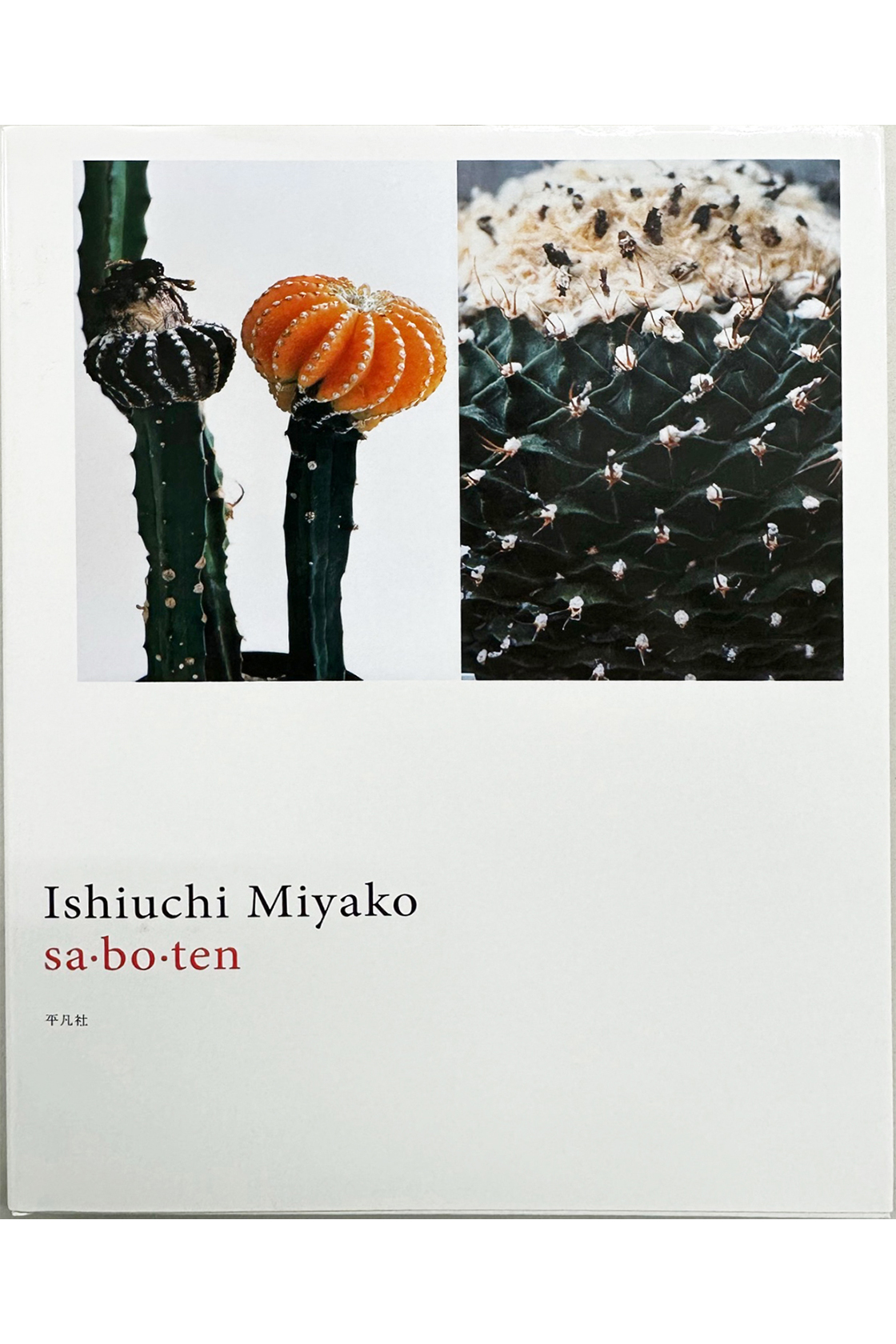

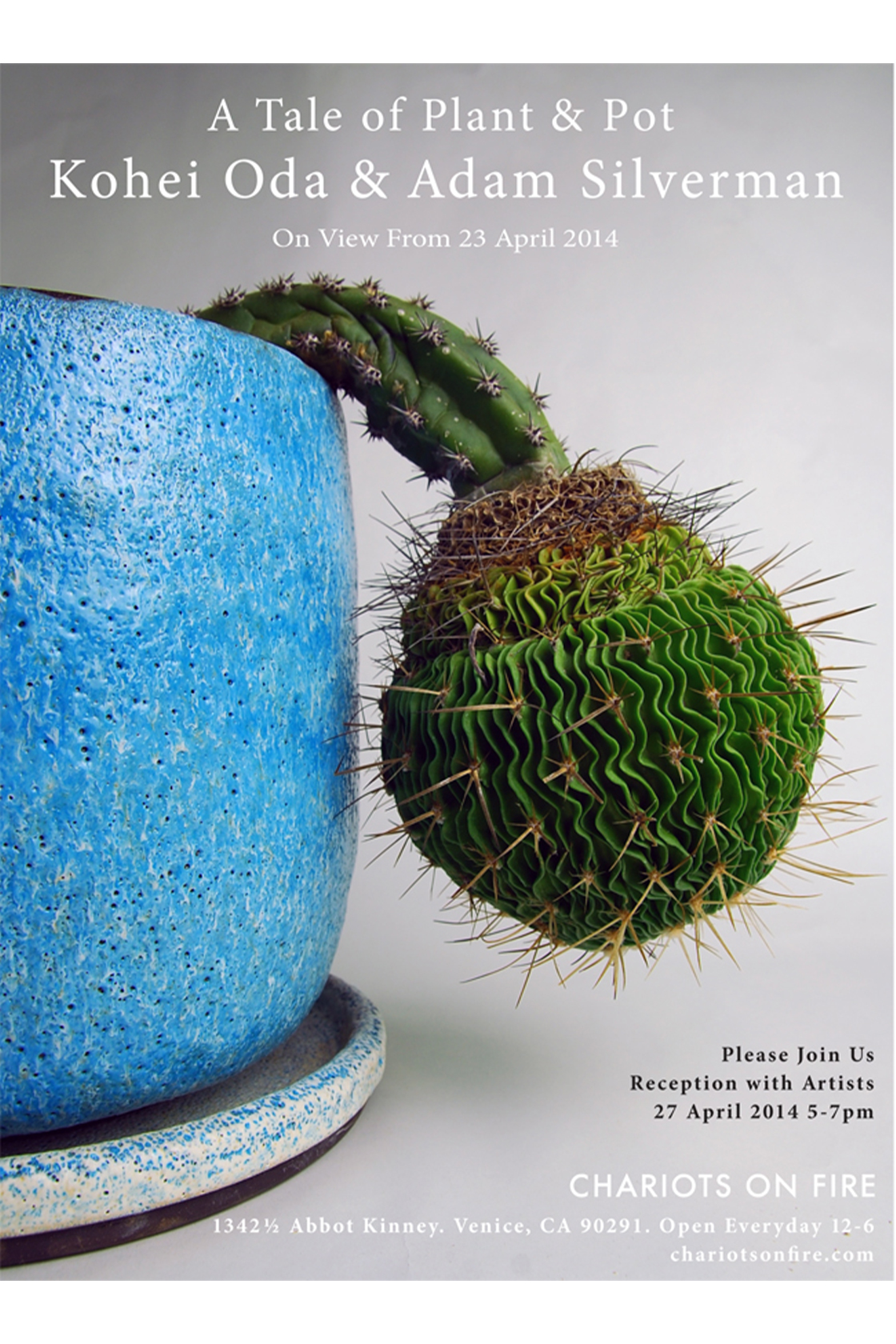

接ぎ木の写真集を作ったり、接ぎ木の展示会を海外で行なったり、ワークショップを行ったり。

接ぎ木をやってみよう!

今回は、実際の接ぎ木がどのように活着されるかをご紹介します。

まず下の台木として柱サボテンの竜神木を使います。

春になると竜神木は生長を始め、頭頂部の色が変化します。(画像の中央3本のうちの右側)

接ぎ木を成功させるための最も大切なコツは、時期を間違えないことと、元気なサボテンを使うこと。時期は3月から7月くらいが適期。元気なサボテンは張りがあり生長旺盛です。

穂木は、ちょっと珍しい鸞鳳玉(らんぽうぎょく)というサボテンにツノが生えたものを使います。どんぐりくらいのサイズのものを接ぎ木したら、2年後にはとてもユニークな接ぎ木になりそうです。

こちらはすでに接ぎ木の状態ですが、寒さで台木が弱っているので、そこからの救出の意味も込めて。

用意する道具はこちら。

左から、包帯、きれいな刃のカッターナイフ、除菌シート。

準備ができたら、竜神木の上から3cmくらいのところをカット。ノコギリのようにギコギコ切るのではなく、スパッと一発で切ります。

全ての作業を1分くらいで終えるのが理想です。あまり時間をかけてしまうと、切り口が乾燥してしまうので。

切り口はこのような感じ。中央に見える輪っかが維管束と呼ばれる管の集まりで、この円周めがけて穂木の維管束を重ねます。

竜神木の切断面は面取りをしておくと、成功率がアップします。

竜神木を切り終わったら、こまめに刃先を消毒します。

穂木となる鸞鳳玉を切りはずします。

穂木の下部を切断し、面取りを行い、台木の維管束に重ねるようにして、据え置きます。

真上から伸縮性のある包帯で固定します。台木の竜神木の刺を使い、包帯を引っ掛けます。

これで接ぎ木の作業は完了です。

こちらが接ぎ木を行なって、2週間後の姿。3月に入ると台木の竜神木が水を吸収し、そのエネルギーが穂木に集中します。

1週間ごとにどんどん大きくなっていきます。

接ぎ木の持つ可能性

今回はごく当たり前なサボテン接ぎ木をご紹介しましたが、台木を工夫したり、活着可能な場所を探ったりと、接ぎ木の可能性はまだまだ大きいです。

柱サボテンの側面に接ぎ木したもの。維管束は根から頭頂部に走っているので、このようなこともできます。

杢キリンという原始的なバラの茎のような姿で育つ台木を使用。上の穂木は、この細いサボテンの上でバランスをとりながら生長していきます。サボテンが花や実のようにも見えます。

団扇サボテンの真ん中に穴を開け、そこに別のサボテンを接ぎ木したもの。サボテンの内部から湧き出たような、ちょっとグロテスクな接ぎ木。

これら不思議な接ぎ木は、店頭に置くとあっという間に気に入られて旅立っていきます。

これからも敷居の高くない園芸を目指し、誰でもできるような接ぎ木のワークショップも開催していきますのでぜひご興味ある方にはお声がけいただきたいですね。

小田康平

〝いい顔してる植物〟をコンセプトに、独自の美しさを提案する植物屋、叢 – Qusamuraを主宰。広島を拠点に、2019年世田谷代田、2023年有楽町に出店。サボテンや多肉植物の販売を行うほか、ホテルやオフィスなどの植栽も手がける。代表作に2016年銀座メゾンエルメスショウウィンドウを担当。関連写真集は、「叢の視点」(2021)など多数。

Instagram:@qusamura_official